Le P.L.U. actuel

Les grandes lignes du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de l’actuel PLU

Les choix retenus pour délimiter les zones

Les principes du règlement

PLU mis à jour en 2021

Servitude d’utilité publique

Arrêté portant création du périmètre délimité des abords (PDA)

Plan des servitudes d’utilités publiques

PLU modifié en septembre 2019 :

Règlement d’urbanisme modifié en septembre 2019

Orientation d’aménagement et de programmation du secteur dit « Les Saliniers » – septembre 2019

Notice de présentation de la 3ème modification du PLU

PLU modifié en janvier 2017 :

Règlement d’urbanisme modifié en janvier 2017

Orientation d’aménagement et de programmation du secteur dit « La Morte » – janvier 2017

Notice de présentation de la 2ème modification du PLU

Liste des emplacements réservés – janvier 2017

PLU modifié en janvier 2010 :

Règlement d’urbanisme modifié en janvier 2010

PLU approuvé en février 2008 :

Rapport de présentation

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)

Règlement d’urbanisme approuvé en février 2008

Plan de zonage du PLU :

Plan de zonage au 1/2500ème

Plan de zonage au 1/5000ème

***********************

Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I) :

Rapport de présentation des risques d’inondation

Règlement du plan de prévention des risques d’inondation

Carte de zonage

***********************

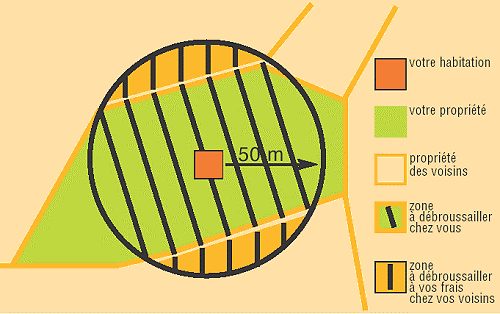

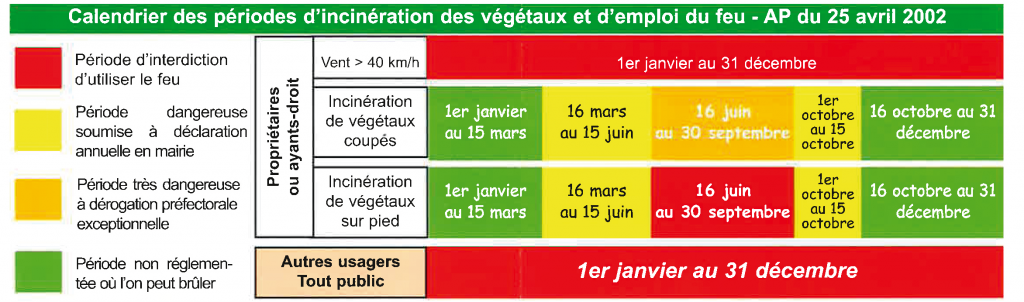

Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Feux de Forêts (P.P.R.I.F.) :

Note de présentation

Règlement

Carte du zonage règlementaire PPRIF

Les grandes lignes du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de l’actuel PLU

Les évolutions démographiques et économiques de la commune de Murviel-lès-Montpellier sont de nature à transformer radicalement le caractère physique, et les spécificités de la commune. L’équilibre socioprofessionnel de la commune pourrait en être affecté, son développement spatial également perturbé, ses équipements publics sollicités dans des directions plus ou moins prévisibles.

Ces évolutions nécessitent donc un encadrement attentif pour éviter toute dénaturation du caractère villageois particulier de Murviel-lès-Montpellier.

Ainsi le P.A.D.D.(Plan d’Aménagement et de Développement Durable) définit, dans le respect du principe d’équilibre, les orientations d’urbanisme et d’aménagements retenues par la commune. Ceci en vue de favoriser le développement économique et social et de préserver l’environnement de Murviel-lès-Montpellier.

Ces actions par delà leur caractère conservatoire sont autant d’attitudes stratégiques qui permettront de promouvoir un tourisme vert, soucieux d’environnement de qualité et d’écologie en général, de conserver les paysages de Murviel-lès-Montpellier : zones agricoles, ripisylves, oppidum, zones boisées …

Cet héritage paysager important, est l’une des caractéristiques constitutives de la commune.

Les choix retenus pour délimiter les zones

Les zones urbaines : U

Ce sont des zones déjà bâties et desservies par les réseaux publics. Selon l’article R123-5 peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles correspondent essentiellement aux zones préalablement construites (zone UA, UC, UD).

Deux types de zone U sont définis sur la commune :

Ua : Il s’agit d’une zone urbaine constituant le centre de l’agglomération. Elle comprend essentiellement de l’habitat, des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu. La zone Ua correspond à l’ancienne zone UA de l’ancien POS. La superficie de cette zone est la même que dans l’ancien POS : 2,77 hectares

Les principaux objectifs sont :

– La valorisation et la protection du patrimoine architectural et paysager du centre ancien.

– La protection et la mise en valeur du champ de visibilité de l’église. Le champ de visibilité de l’église comprend tout immeuble, nu ou bâti, visible depuis l’église ou en même temps qu’elle dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres (loi du 31-12-1913 art. 1,3°).

– Favoriser une mixité urbaine (habitat individuel, équipements de proximité et activités).

Ub : Il s’agit d’une zone d’habitation à faible densité composée essentiellement d’habitat individuel réalisé isolément ou dans le cadre d’un lotissement, d’équipements publics, services, artisanat. Cette zone est située en prolongement du centre ancien. Cette zone correspond à l’ancienne zone UD du POS

Les principaux objectifs sont :

– Mixité urbaine (habitat, équipements de proximité et activités).

– Densification de la zone Ub et Ub1 en continuité du centre ancien pour permettre une homogénéité paysagère avec celui-ci.

Les zones urbanisables : AU

Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Selon l’article R 123-6 peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Trois types de zone AU sont définis sur la commune :

AUb : Il s’agit d’une zone non équipée destinée à l’urbanisation future.

Sur la route de Pignan, à la Matelle, cette zone permettra un accompagnement ponctuel du bâti existant tout en préservant les qualités paysagères de l’ensemble sans mettre en péril le cône de vision dégagé depuis l’entrée sur le village

Sur le secteur des « Clapissous », en limite actuelle du village, cette zone permettra le traitement ponctuel d’un ensemble regroupé entre le bois au nord et les constructions actuelles est et sud. Cette zone est sensible car elle est en limite du périmètre concerné par le PPRIF et la partie supérieure de cette zone est concernée par les protections liées à l’église de Murviel-lès-Montpellier et à l’Oppidum.

AUb1 : Il s’agit d’une zone qui ne sera urbanisé qu’à la faveur de la réalisation de réseaux publics et de voies d’accès d’une capacité suffisante pour un aménagement cohérent de la zone. Les principaux objectifs sur cette zone sont :

• Planifier et budgéter les investissements en matière d’équipements et de réseaux engendrés par l’arrivée de nouvelles populations.

• Contribuer à une meilleure anticipation de l’urbanisation future dans le respect de compatibilité des zones d’extension proposées par le SCOT.

Cette future zone d’urbanisation va permettre la constitution d’une entrée cohérente du village au Sud/Est afin d’accompagner la présence de la déchetterie et l’habitat diffus qu’elle jouxte.

Sur la route de « Bel Air », la future urbanisation confortera et accompagnera le bâti déjà présent avec une opération de densification.

Sur l’ensemble de la zone la mixité sociale sera renforcée par la présence d’habitat collectif et d’habitat social sous diverses formes.

AUd : Il s’agit d’une zone, non équipée, destinée à l’implantation d’équipements communaux. Le principal objectif étant la mise en valeur d’équipements pour la commune. Cette zone a déjà fait l’objet d’une étude lors de la révision simplifiée de septembre 2009

Les zones agricoles : A

Selon l’article R123-7 du code de l’urbanisme « peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

– Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

– Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

Les principaux objectifs sont :

– Protéger et mettre en valeur le potentiel agronomique, biologique, économique et naturel de cette zone.

– La valorisation du label A.O.C. qui couvre une majorité du territoire communal.

Les zones naturelles et forestières :

Selon l’article R 123-8 « peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue de l’esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. »

La zone N (ancienne NDn) correspond à la zone de protection du site naturel comprenant des boisements. Elle couvre des sites délimités par les espaces Natura 2000 et ZNIEFF.

Elle couvre également des zones très restreintes qui correspondent à un bâti isolé.

La zone N1 englobe la zone de protection de l’ensemble du site de l’oppidum, dans laquelle toute construction non liée à l’exploitation du site archéologique est interdite.

Les principaux objectifs sont :

• Assurer la sauvegarde de sites naturels, coupures d’urbanisations, paysages ou écosystèmes,

• Assurer la protection contre les risques naturels et les nuisances.

• Assurer la protection du site archéologique de l’oppidum

La zone N2 : Cette zone est destinée au lagunage

La zone N Dédiée : Cette zone, non équipée, est destinée à l’urbanisation touristique future dans le cadre de la création d’un éco-parc. Cependant par anticipation sur la réalisation par la commune des équipements publics, ces équipements touristiques peuvent être réalisés sous certaines conditions.

Les principaux objectifs sont :

• Permettre une meilleure anticipation de l’urbanisation future.

• Contribuer à un meilleur développement touristique de la commune.

Cette zone crée sur l’ancienne zone NCn (agricole) constitue le projet d’implantation de la mairie d’un parc des découvertes associé au projet d’éco parc intercommunal après plusieurs années de réflexion. Ce projet est inscrit dans les objectifs du SCOT de l’agglomération de Montpellier.

Cette zone est couverte par un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles (PAEN) en cours d’élaboration par le département.

Les principes du règlement

Les vocations des zones :

Les articles 1 et 2 du règlement limitent les types d’occupations du sol des différentes zones du PLU :

Zone U :

• Le secteur Ua a pour principal objectif de favoriser une mixité urbaine. Cette volonté municipale se caractérise par l’autorisation de toutes constructions à usage d’habitations, de commerces, de services, de bureaux et d’activités non soumises à la législation pour la protection de l’environnement.

• Les secteurs Ub et Ub1 se caractérisent aussi par cette volonté de favoriser la mixité de fonctions.

Zone AU :

• En ce qui concerne le secteur AUb et particulièrement l’AUb1, son objectif principal est de planifier et budgéter les investissements en matière d’équipements et de réseaux engendrés par l’arrivée de nouvelles populations. A ce titre l’ensemble du secteur se caractérise par l’admission de constructions à usage d’habitation, hôtelier, équipements collectifs, de commerces, d’artisanat, de bureaux et de services.

Dans le secteur AUb1 l’objectif de densité est de 20 logements à l’hectare. Cette zone accueillera des logements sociaux.

• L’objectif principal du secteur AUd étant de mettre en valeur une zone d’équipement pour la commune, la zone AUd se caractérise essentiellement par l’admission de toutes installations et constructions liées à la réalisation d’équipements et d’infrastructures.

Zone A :

– Afin de protéger et mettre en valeur le potentiel agronomique, biologique, économique et naturel de cette zone, le règlement autorise les constructions à usage d’habitation ou bâtiments d’exploitation directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole.

Zone N :

– En vue de sauvegarder des sites naturels, des coupures d’urbanisation, les paysages ou les écosystèmes, d’assurer la protection contre les risques naturels ainsi que la protection du site archéologique de l’Oppidum ; le règlement de la zone se traduit par l’admission d’équipements d’intérêts et d’utilité public et par l’interdiction dans le secteur N1 de toute construction non liée à l’exploitation du site archéologique.

– Afin de permettre une meilleure anticipation de l’urbanisation future et de contribuer à un meilleur développement touristique de la commune le secteur N dédiée à la création du projet éco parc ou assimilé. Il se caractérise par l’admission de toutes constructions à usage hôtelier et d’équipements collectifs, tout en ayant un aménagement cohérent de la zone.

Les critères nécessaires à la viabilisation des terrains :

Les articles 3, 4 et 5 du règlement sont concernés par la viabilisation des terrains. Naturellement, seuls les secteurs viabilisés peuvent être ouverts à l’urbanisation, l’existence des réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement, d’eaux pluviales, de téléphone et d’électricité étant nécessaire à l’obtention d’un permis de construire. La viabilisation des terrains est aussi fonction de l’accès et de la voirie du terrain. Entre autre les divisions de terrain doivent aboutir à créer des parcelles de forme simple et en aucun cas aboutir à des délaissés inconstructibles.

Les critères liés à l’instauration d’une trame urbaine cohérente :

En fonction de la localisation des constructions sur la commune, et dans le but de former une trame urbaine cohérente, les règles régissant la construction, articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du règlement sont très diversifiées.

Dans la zone Ua correspondant au centre ancien, l’alignement est obligatoire sauf lorsque le retrait permet de former une unité architectural avec les constructions avoisinantes. Les maisons ne doivent pas dépasser 8,50 mètres au faîtage et doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur de 12 mètres à compter de l’alignement. Ces règles d’implantation des bâtiments dans la zone Ua permettent de garder une trame urbaine de centre de village.

Dans la zone Ub, les règles s’appliquant à l’implantation des constructions permettent de densifier la zone afin de trouver une forme urbaine en continuité du centre ancien. Cette nouvelle trame urbaine est rendue possible en permettant des alignements en bordure de voies ouvertes et en autorisant l’implantation des constructions en limites parcellaires.

Les périmètres et protections spécifiques au plan de zonage :

Les périmètres de protection se superposant au zonage du PLU sont :

• Les espaces boisés classés (EBC). Les obligations liées à la préservation de ces espaces sont détaillées dans les annexes du règlement.

• Le champ de visibilité de l’église St Jean.

• Le site de l’Oppidum.

• Les emplacements réservés présents sur la commune annoncent aussi une volonté d’acquisition par la collectivité en vue de réaliser des aménagements d’intérêts publics.

Des dispositions spécifiques pour Murviel-lès-Montpellier

Afin de permettre à chacun des Murviellois de pouvoir mener à bien son projet de construction, depuis le mois de septembre 2014, une permanence se tient à la mairie les premier et troisième mercredi de chaque mois. Un rendez-vous doit être préalablement pris et les conseils sont fournis notamment grâce à la présence du service instructeur de la Métropole qui a en charge l’application du droit des sols.